Warum überhaupt in die Tiefe stürzen?

Der Mythos der Sturzkampfbomber mag in der Waghalsigkeit des Konzepts des „sich auf das Ziel Stürzens“ begründet sein. Sich freiwillig aus einer Höhe von 2 bis 3 Kilometern im 80°-Winkel auf ein Ziel „fallen“ zu lassen, mit hohen Geschwindigkeiten dem Erdboden und der Flugabwehr entgegenzustürzen und kurz vor dem Boden abzufangen, dabei ein Ziel präzise anzuvisieren, ist eine echte Herausforderung. Dieser Artikel beschreibt das Konzept, die notwendigen Schritte während des Angriffs, die Automatisierung und auftretende Probleme anhand von Schaubildern und auf der Grundlage von historischen Unterlagen.

Der Mythos der Sturzkampfbomber mag in der Waghalsigkeit des Konzepts des „sich auf das Ziel Stürzens“ begründet sein. Sich freiwillig aus einer Höhe von 2 bis 3 Kilometern im 80°-Winkel auf ein Ziel „fallen“ zu lassen, mit hohen Geschwindigkeiten dem Erdboden und der Flugabwehr entgegenzustürzen und kurz vor dem Boden abzufangen, dabei ein Ziel präzise anzuvisieren, ist eine echte Herausforderung. Dieser Artikel beschreibt das Konzept, die notwendigen Schritte während des Angriffs, die Automatisierung und auftretende Probleme anhand von Schaubildern und auf der Grundlage von historischen Unterlagen.

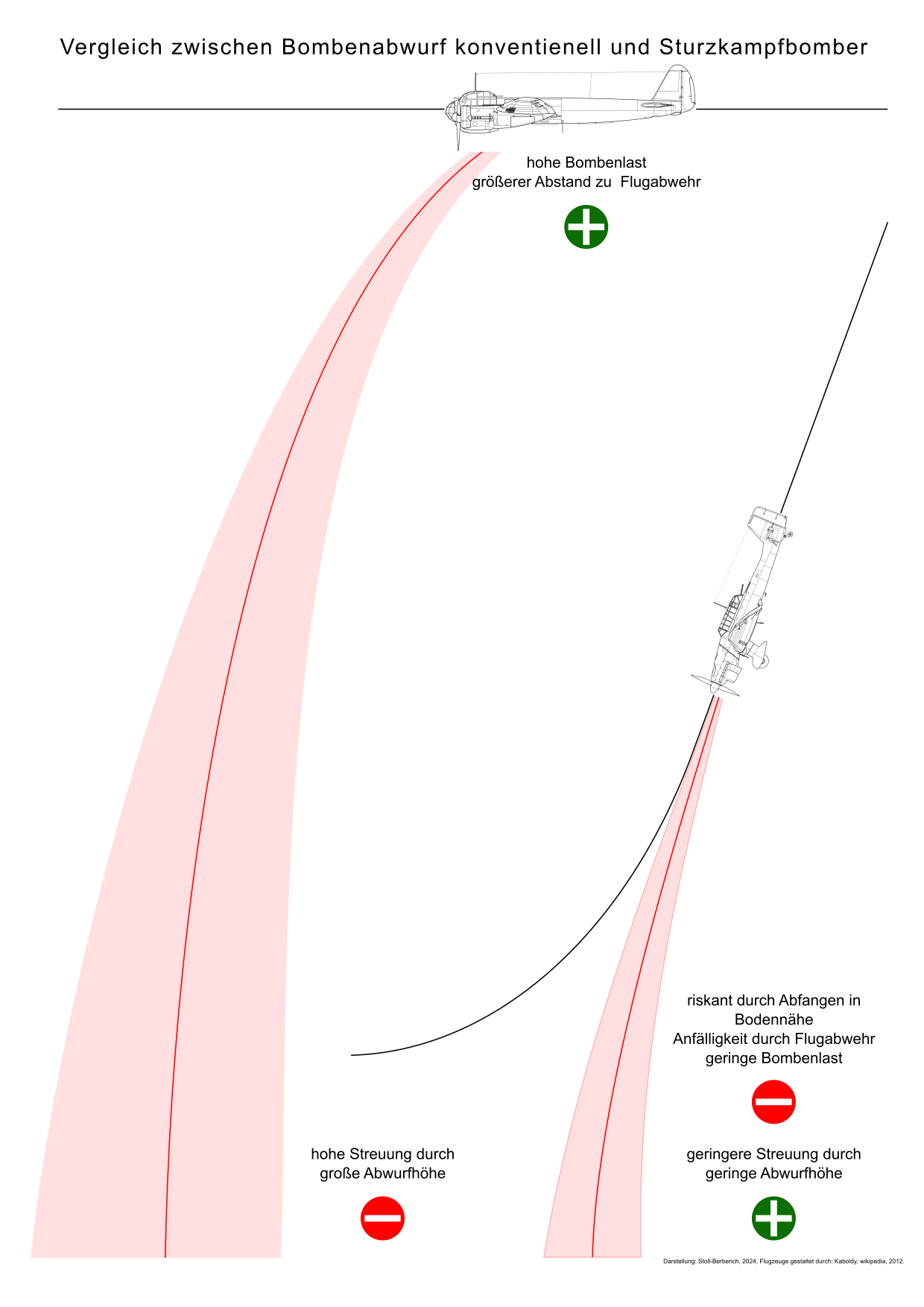

Beginnen wir mit der Frage nach dem „Warum“. Dies ist rein militärisch und rein technisch einfach zu beantworten: Aufgrund des Mangels an Elektronik sowie Steuerungs- und Navigationstechnik, wie sie heute in modernen Waffensystemen zu finden sind, musste die Bombe manuell durch den Flugzeugführer an das Ziel herangeführt werden. Je schneller und näher, desto besser.

Der Auftrag

Der Auftrag der Sturzkampfflieger war klar definiert1:

"Der Angriff selbst muss in überraschender Schnelligkeit, in rücksichtslos, opferbereitem Draufgängertum durchgeführt werden und den Volltreffer bringen."

"Der Sturzkampfflieger hat die Hauptaufgabe feststehende Anlagen des Gegners von militärischer, kriegs- oder lebenswichtiger Bedeutung, die eine geringe Ausdehnung haben (Einzel- oder Punktziele) anzugreifen. Solche Ziele sind:

- Befehlsgebäude, Hallen, Brennstofflager und Munitionsstapel auf Flughäfen,

- Stabsquartiere und Funkstellen,

- Brücken und Verkehrskunstbauten,

- Munitionslager,

- Elektrizitäts-, Wasser-, Gas- und Umformerwerke,

- Lebenswichtige Teile in Fabriken und Industrieanlagen.

Die Wendigkeit des Sturzkampfflugzeuges und seine Bewaffnung befähigen es auch zum Angriff auf lebende und bewegliche Ziele, z.B.:

- Eisenbahnzüge, Kampfwagen und Kraftwagenkolonnen, Kriegsschiffe und Handelsschiffe aller Art,

- Truppenansammlungen und Marschkolonnen, vornehmlich beim Überschreiten von Engen."

Dass ein "schneller, rücksichtsloser" Angriff routinierte Handgriffe und noch mehr Erfahrung bedurfte, war eine logische Konsequenz. Sie erforderte eine intensive Schulung der Flugzeugführer, das routinierte Abrufen von Abläufen während des Angriffs, ein Quäntchen Glück und die richtige Ausrüstung – sprich, geeignete Flugzeuge und belastbare Besatzungen.

Besatzungen

Im Nachlass Egon Stoll-Berberichs lassen sich viele infantristische Unterlagen und Bücher über die Ausbildung von Pionieren finden, die zu Beginn der Recherchen nicht unmittelbar mit dem Werdegang Stoll-Berberichs in Verbindung gebracht werden konnten. In Gesprächen mit ehemaligen Wehrmachtsangehörigen wurde schnell klar, dass die ersten zwölf Monate durch eine harte - nach heutigen Vorstellungen fast unzumutbare - soldatische Ausbildung geprägt war, die mit einer fliegerischen Verwendung nichts zu tun hatte. Peter C. Smith schreibt dazu2:

"Vor dem Kriege war die Ausbildung der Luftwaffe sehr hart und hatte, wie allgemein zugegeben wird, bei Kriegsausbruch einen höheren Stand erreicht als bei den Luftstreitkräften aller anderen Staaten. Die Grundlage dafür bestand in der zentralisierten Führung und der Errichtung einer besonderen Ausbildungsinspektion im deutschen Luftfahrtministerium (Chef AW). Mit Hilfe seiner dynamischen und von ihrer Aufgabe begeisterten Fluglehrer gelang es Göring, für seine in jeder Beziehung bevorzugte Luftwaffe auch die geeignetsten jungen Männer zu rekrutieren.

Wie angesichts der militärischen Geschichte Deutschlands nicht anders zu erwarten war, erfolgte die Grundausbildung mehr nach allgemein militärischen als nach fliegerischen Gesichtspunkten. Bevor die jungen Männer zu Fliegern ausgebildet wurden, mußten sie sich zunächst an eine absolute militärische Disziplin gewöhnen. Jeder Rekrut und jeder Offizieranwärter verbrachte das erste Jahr seiner Ausbildung bei einem Fliegerausbildungsregiment, wo er nach militärischen Grundsätzen geschult und körperlich trainiert wurde.

Während der infanteristischen Ausbildung waren Rauchen und Trinken verboten. Neben dem Gefechtsdrill legte man größten Wert auf Leibesübungen und sportliches Training. [...]

Da viele höhere Offiziere der Luftwaffe vor dem Zweiten Weltkrieg ebenso wie Göring den Stuka als eine wichtige Waffe ansahen, suchte man für diese Verbände nur besonders guten Nachwuchs aus. Dieser Umstand in Verbindung mit der Sonderausbildung hatte zur Folge, daß die Stukaverbände sich selbst als Elite betrachteten."

Belastungen

Helmut Mahlke beschreibt die Belastungen während eines Sturzfluges wie folgt: "Der wichtigste Teil der Ausbildung waren natürlich die Sturzangriffsübungen im Sturzwinkel von 70 bis 80 Grad und dabei die Präzision im Bombenwurf. Der Sturzwinkel von 70 Grad kam mir bei den ersten Übungen schon kolossal steil vor, wurde aber bald zur Gewohnheit. Schwieriger war für mich das Einhalten der befohlenen Bombenauslösehöhe, weil der Höhenmesser nachhinkte, so daß man hauptsächlich auf die Höhenschätzung angewiesen war. Die Beschleunigungskräfte beim Abfangen empfand ich nicht als störend. Man hatte es ja weitgehend selbst in der Hand, das Flugzeug nicht härter als erträglich hochzuziehen. Zudem wurde auch das Material geschont, wenn man es nicht übermäßig hart beanspruchte. [...] Für den im hinteren Sitz mitfliegenden Bordschützen waren die Belastungen ungleich größer als für den Flugzeugführer. Er saß im Einsatz mit Blickrichtung nach hinten, um den Luftraum hinter dem Flugzeug zu beobachten und mit seinem Maschinengewehr von hinten angreifende Jäger abzuwehren, während ihn der Flugzeugführer oft in Abwehrbewegungen in die Knie zwang. Dennoch habe ich nie von einem unserer Bordschützen gehört, daß er Schwierigkeiten hätte; sie standen ihren Auftrag mit anerkennenswertem Selbstverständnis durch. Unter Laien war die Ansicht verbreitet, daß der Sturzflug fast senkrecht zur Erde selbst schon eine ungeheure Belastung bedeute. Viele, die mich fragten, wie man das überhaupt aushalten könne, waren sehr erstaunt, zu hören, daß der senkrechte Sturzflug mit ausgefahrenen Sturzflugbremsen, also mit fast konstanter Geschwindigkeit, nicht viel anders zu bewerten ist als ein Horizontalflug, weil Beschleunigungskräfte dabei ja nicht auftreten, sondern erst beim Abfangvorgang, bei dem die Besatzung natürlich mit mehrfachem Körpergewicht (3-5 g) in den Sitz gedrückt wird. Wie hoch die Beschleunigungskräfte dabei wirksam wurden, hatte aber der Flugzeugführer - wie schon gesagt - weitgehend selbst in der Hand. Sie werden im Normalfall um 3 g gelegen haben, und waren somit leicht erträglich."3

Anflug und Zielsturzflug - Möglichkeiten

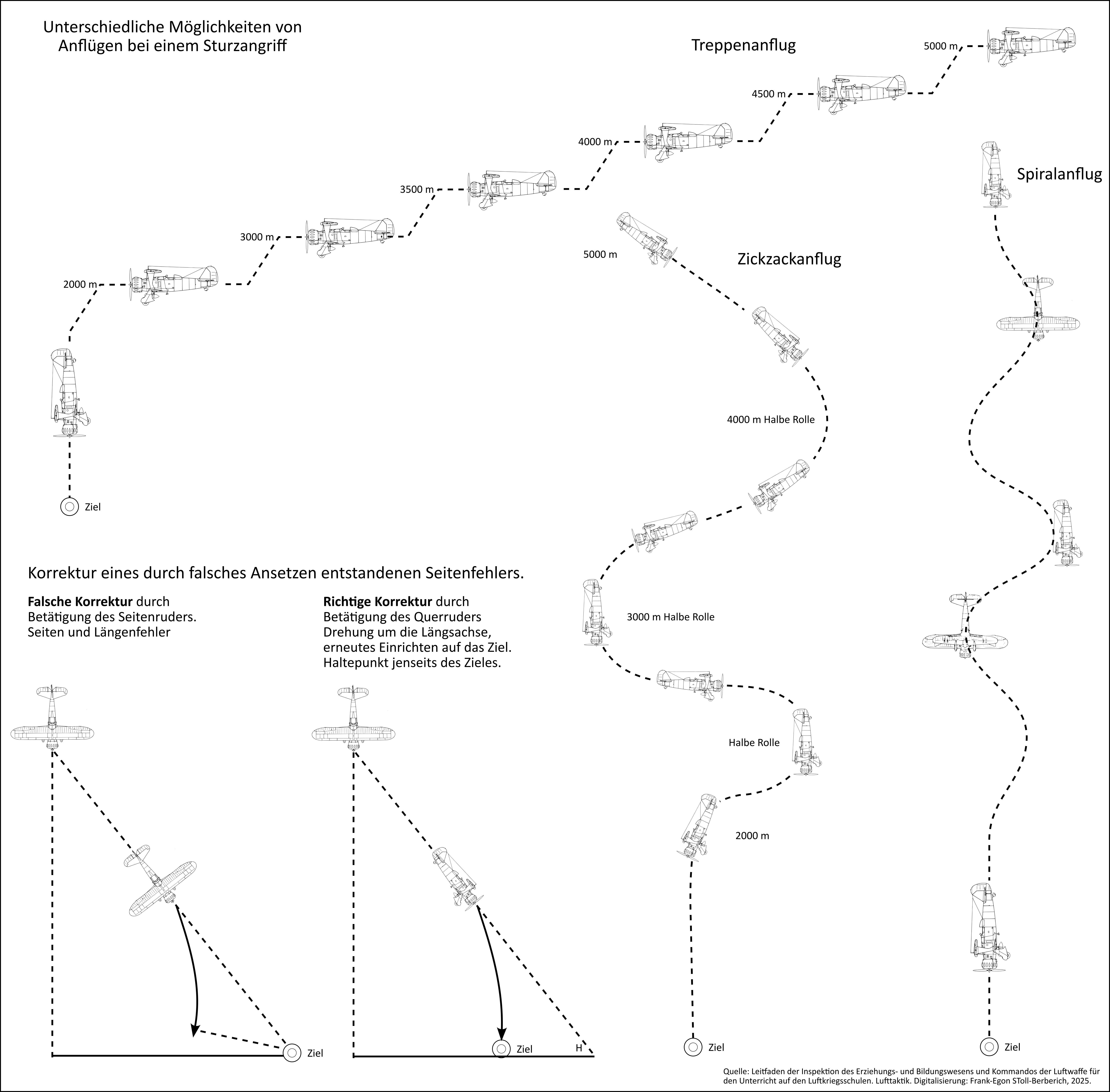

Wer kennt sie nicht - die spektakulären Aufnahmen im Kino, wenn sich die Stukas um die eigene Achse drehen, nach unten wegkippen und sich in steiler Kurve fangen. So muss es ausgesehen haben... Die Realität sah anders aus. Vielleicht hat Egon Stoll-Berberich auch dieses spektakuläre Manöver geflogen, dass er noch während seiner Zeit mit der Henschel 123 durchführen konnte, als er alleine im Führersitz saß und alles überblicken konnte. Aber spätestens mit der Junkers JU 87, als ein Bordschütze, nur durch einen Beckengurt gesichert und den rückwärtigen Bereich vor Jägern schützend, während die feindliche Flak den Fliegern zu Leibe rückte, musste der Angriff schnell erfolgen, die Übersicht gewahrt bleiben und dem Gegner keine Möglichkeit geboten werden, dass Flugzeug zu treffen. Ähnlich sieht es auch der "Leitfaden der Inspektion des Erziehungs- und Bildungswesens und Kommandos der Luftwaffe für den Unterricht auf den Luftkriegsschulen. Lufttaktik.", der die verschiedenen Anflugsarten und Angriffsmöglichkeiten durchspielt. Zuerst steht der Anflug, der in einer eigenen Skizze veranschaulicht wird und drei Arten vorstellt:

Treppen-, Spiral- und Zickzack-Anflug

Zielsturzflug - Kippen, Rollen, Drücken

Dann folgt der eigentliche Angriff in Form des Zielsturzflugs, der im Leitfaden wie folgt beschrieben wird:

In den Zielsturzflug kann übergegangen werden:

durch Abkippen nach der Seite,

durch eine halbe Rolle oder

durch Drücken in Zielrichtung.

Beim Abkippen nach der Seite erhält das Flugzeug eine Neigung zum Schieben. Diese Neigung zeigt sich umso stärker, je grösser die Fahrt während des Abkippens ist. Soweit es nicht möglich ist, dieses Abkippen aus überzogenem Flugzustand heraus einzuleiten, kann sich die Schiebebewegung über Sturzhöhen bis zu 1 000 m auswirken.

Der Übergang in den Zielsturzflug aus einer halben Rolle heraus setzt saubere Ausführung dieser Flugfigur voraus und macht es unter Umständen notwendig, dass die genaue Ansatzposition im Rückenflug erflogen wird. Die schlechten Sichtverhältnisse, die dabei für den Verbandsangriff von Flugzeug zu Flugzeug entstehen, ferner die Tatsache, dass der Rückenflug den Borfunker leicht ausser Gefecht setzt, lassen diesen Übergang in den Sturzflug für das Baumuster Ju. 87 wenig geeignet erscheinen.

Als günstigster Übergang in den Sturzflug muss das Überdrücken in Zielrichtung angesehen werden. Es kann bei jeder Fahrt durchgeführt werden, ohne dass dabei das Flugzeug in eine Schiebebewegung gerät und gewährleistet frühmöglichstes Zielerfassen.

Die kompletten Vorschriften und Empfehlungen zu einem Sturzangriff kann man dem Leitfaden entnehmen:

Leitfaden der Inspektion des Erziehungs- und Bildungswesens und Kommandos der Luftwaffe für den Unterricht auf den Luftkriegsschulen. Lufttaktik. - hier: Der Sturzkampfflieger

- 82 -

B. Der Sturzkampfflieger:

nach"Merkblatt über Einsatz und Ausbildung von Sturzkampffliegern" Ausgabe 1937 und

"Merkblatt für den Einsatz von Kampf- und Sturzkampfverbänden gegen schnell bewegliche Erdtruppen", Genst. 3. Abt. Nr. 4300/38 geh. vom 22.9.1938 und

Merkblatt "Angriffe von Kampfflugzeugen auf offene Flakstellungen", Genst. 3. Abt. Nr. 3550/38 (III) v. 19.8.1938. Neudruck: "Richtlinien für die Ausbildung im Bombenwurf aus dem Sturzflug."

- 88 -

3. Einsatzgrundsätze.

Allgemeine Einsatzgrundsätze.

163.) Der Einsatz muss im Hinblick auf den zur Zeit noch begrenzten Flugbereich von Flughäfen erfolgen, die möglichst nahe an der Front liegen. Dem Sturzkampfflieger werden in der Regel nur solche Ziele zugewiesen, die von Kampfverbänden nicht, oder nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand an Kräften und Munition mit Erfolg bekämpft werden können. (Scharfschütze unter den Kampffliegern.)Da Punktziele nur bei Tage erkannt und angegriffen werden können, erfolgt der Einsatz der Sturzkampfflieger nur während der Tagesstunden. Dies schliesst natürlich einen Anmarsch im Morgengrauen oder einen Rückflug in der Abenddämmerung nicht aus.

Die Grundsätze für Einsatzbefehlsgebung und Aufklärung entsprechen sinngemäss den für die Kampfflieger geltenden

- 89 -

Richtlinien, jedoch wird in der Regel der Sturzkampfverband erst starten, nachdem das Wetter am Ziel gemeldet ist.

164.) Die günstigste Wetterlage ist wolkenloser oder schwach bedeckter Himmel. Weniger günstig sind Wetterlagen, die zum Fluge über schwach aufgerissene oder geschlossene Wolkendecken zwingen, da sich der Anmarsch durch mangelhafte oder fehlende Erdorientierung schwieriger gestaltet.

165.) Ungünstig sind Wetterlagen mit tiefer, hoch hinaufreichender, geschlossener Wolkendecke. In diesem Falle muss der Anmarsch und der Angriff im Tiefflug unter Verzicht des Sturz-angriffes erfolgen.

Anmarsch und Anflug.

166.) Auf eingehende Vorbereitung des Angriffs ist besonderer Wert zu legen. Über den geplanten Anmarsch, Zielanflug, Abflug und Rückmarsch muss jede Besatzung genau unterrichtet sein. Einhergehendes Studium über Lage und Aussehen des Zieles an Hand von Karten, Zielskizzen oder möglichst Lichtbildern und genaueste Kursberechnungen sind unerlässlich.

167.) Der Anmarsch muss so erfolgen, dass er vom feindlichen Flugmeldedienst, von Aufklärern und Jagdfliegern möglichst unerkannt bleibt. Die Stärke des Sturzkampffliegers ist der jäh überraschende Angriff. Kursänderungen und Ausnutzung der Wolkenbildung täuschen den gegnerischen Flugmeldedienst. Bekannten Abwehrgebieten ist nach Möglichkeit auszuweichen. Luftkampf vor

- 90 -

den Sturzkampfangriff ist zu vermeiden. Schlechtwettergebiete sind zu umfliegen.

168.) Als Ziel des Anmarsches ist bei unsichtigem Wetter nicht das Angriffsziel selbst, sondern eine die Aufnahme der Kleinorientierung erleichternde, markante Erdkennung (Seengebiet, Flussabschnitt) zu wählen. Der Kurs muss auf die Mitte dieses Gebietes abgesetzt werde, sodass es auch beim Abkommen vom beabsichtigten Kartenkurs noch sicher gefunden werden kann.

169.) Die Sturzkampfstaffel marschiert in der Regel in weit auseinandergezogener Kettenkolonne. Zum Zerstören eines Punktzieles genügt im allgemeinen der Einsatz einer Kette.

170.) Etwa 10 km vor dem Ziel beginnt der Zielanflug. Für diesen ist die Rechts- oder Linksreihe in gelöster Ordnung besonders geeignet. Der Zielanflug ist an dem Punkt beendet, an dem zum Sturzflug angesetzt wird. Da beim Anmarsch in grosser Höhe (5000 - 6000 m) ein unmittelbarer Sturz infolge schwieriger Zielerfassung schwer durchzuführen ist, erfolgt der letzte Teil des Zielanfluges in der Regel stufenweise und unter dauernder Richtungsänderung bis zur Ansatzhöhe des eigentlichen Angriffs, die etwa in 2000 m Höhe liegt. Die einzelnen Verfahren siehe Skizze.

Zur Wahrung der Überraschung kann der Zielanflug in gedrosseltem Gleitflug durchgeführt werden.

- 91 -

Der Angriff.

171.) Nach beendetem Zielanflug erfolgt die Durchführung des Angriffs im Sturzflug der einzelnen Flugzeuge hintereinander aus der Reihe rechts oder links. Der Bombenwurf beginnt erst, wenn der Vordermann das Ziel freigegeben hat.

Der Angriff selbst muss in überraschender Schnelligkeit, in rücksichtslos, opferbereitem Draufgängertum durchgeführt werden und den Volltreffer bringen. Bei der Durchführung des Sturzfluges ist zu unterscheiden zwischen

steilem Sturzflug (60 - 85 Grad) und

flachem Sturzflug (45 - 60 Grad).

172.) Der steile Sturzflug muss aus genügend grosser Höhe angesetzt werden. Er gibt der Bombe Richtung und Geschwindigkeit des Flugzeuges, entspricht der Eigenart des Sturzkampfangriffes am besten und ist daher stets anzustreben. Der steile Sturzflug gewährleistet die grösste Treffsicherheit und die grösste Durchschlagskraft der Bombe. Die günstigste Abwurfhöhe beträgt etwa 600 m. (Siehe auch Abschnitt: Die Mindest-Auslösehöhe.)

173.) Der flache Sturzflug gelangt zur Anwendung, wenn eine geringe Anflughöhe (tiefe Wolkendecke) den steilen Sturzflug ausschliesst, oder wenn infolge eines Fehlers beim Ansetzen zum steilen Sturzflug das Ziel in diesem nicht mehr erreicht werden kann. Die günstigste Abwurfhöhe verringert sich mit abnehmenden Sturzwinkel bis zu etwa 200 m. (Siehe auch Abschnitt: Die Mindestauslösehöhe.)

- 92 -

Für das Treffergebnis ist die richtige Wahl des Haltepunktes von Ausschlaggebender Wichtigkeit. Der Haltepunkt ist immer verschieden, je nach:

Windrichtung und Windstärke,

Sturzrichtung und Sturzwinkel,

Sturzgeschwindigkeit und Abwurfhöhe.

Den Haltepunkt muss sich jeder Flugzeugführer bei seiner Ausbildung erwerfen.

Einfluss des Windes auf den Sturzangriff.

175.) Während des Zielsturzfluges treibt das Flugzeug in bewegten Luftstrom. Durch die über das Visier gegebene Bindung an ein ortsfestes Ziel ergibt sich daraus für den Sturz eine gleichmässig fortschreitende, im Ausmass von der Windstärke und der Windrichtung abhängige Änderung des Sturzflugwinkels zum Ziel.

Gegenwind bewirkt Flacherwerden, Rückenwind Steilerwerden. Die Auswirkung ist im Ausmass zeitabhängig, d.h. je länger der Sturzflug ohne Windverbesserung andauert, desto mehr ändert sich der anfangs eingenommene Sturzflugwinkel zum Ziel. Dementsprechend ist dann, wenn ein bestimmter Sturzflugwinkel erflogen werden soll, eine der Windstärke und Richtung entsprechende Verbesserung im Sturzflug vorzunehmen.

Der Übergang in den Zielsturzflug.

176.) Der Übergang in den Zielsturzflug erfolgt aus dem

- 93 -

beweglichen Anflug heraus. Der bewegliche Anflug bei gleichzeitiger Höhenaufgabe ermöglicht einerseits durch kurzfristiges Anvisieren eines Zielpunktes grob die Überprüfung der Windrichtung, andererseits verbessert er die an sich schlechte Sicht zum Ziel und erleichtert dadurch das Feststellen der Sturzansatzposition.

In den Zielsturzflug kann übergegangen werden:

durch Abkippen nach der Seite,

durch eine halbe Rolle oder

durch Drücken in Zielrichtung.

177.) Beim Abkippen nach der Seite erhält das Flugzeug eine Neigung zum Schieben. Diese Neigung zeigt sich umso stärker, je grösser die Fahrt während des Abkippens ist. Soweit es nicht möglich ist, dieses Abkippen aus überzogenem Flugzustand heraus einzuleiten, kann sich die Schiebebewegung über Sturzhöhen bis zu 1 000 m auswirken.

178.) Der Übergang in den Zielsturzflug aus einer halben Rolle heraus setzt saubere Ausführung dieser Flugfigur voraus und macht es unter Umständen notwendig, dass die genaue Ansatzposition im Rückenflug erflogen wird. Die schlechten Sichtverhältnisse, die dabei für den Verbandsangriff von Flugzeug zu Flugzeug entstehen, ferner die Tatsache, dass der Rückenflug den Borfunker leicht ausser Gefecht setzt, lassen diesen Übergang in den Sturzflug für das Baumuster Ju. 87 wenig geeignet erscheinen.

- 94 -

179.) Als günstigster Übergang in den Sturzflug muss das Überdrücken in Zielrichtung angesehen werden. Es kann bei jeder Fahrt durchgeführt werden, ohne dass dabei das Flugzeug in eine Schiebebewegung gerät und gewährleistet frühmöglichstes Zielerfassen.

Sturzrichtung und Sturzhöhe.

180.) Am günstigsten für die Durchführung des Angriffs sind die Sturzrichtungen gegen und mit dem Wind. In beiden Fällen tritt keine oder nur eine geringe Auswanderung aus dem Ziel ein. Das Stürzen mit Seitenwind verlangt infolge der grossen Auswanderung das Erfliegen eines seitlichen Luvwinkels und erschwert das Zielverfahren und das Zielen.

Nach guter Sturzeinleitung und bei günstiger Sturzrichtung genügt bis zum Abwurf eine Sturzhöhe von 1000 bis 2000 m sowohl zur Erreichung einer brauchbaren Auslösegeschwindigkeit als auch für einwandfreies Zielen.

Der Sturzwinkel.

181.) Aus theoretischer Überlegung heraus müsste die Senkrechte als günstigster Sturzwinkel erscheinen, da sich im Falle des senkrechten Sturzes die Berücksichtigung eines Aufsatzwinkels (der Winkel zwischen der Flugbahn zum Ziel und dem Visierstrahl) erübrigt.

- 95 -

Praktisch ist es jedoch nicht möglich, zielgebunden senkrecht zu stürzen, also das Flugzeug in eine nach zwei Ebenen senkrechte Bewegung zum Ziel zu bringen oder zu halten. Die praktische Durchführung von flachen Sturzflügen zeigt, dass die bessere Sicht zum Ziel den Sturzansatz erleichtert, dass ausserdem bei Windversetzung die Flugrichtung zum Ziel leicht verbessert werden kann. Der Nachteil des flachen Sturzwinkels liegt darin, dass das hierbei notwendige Vorhaltemass sowohl den Winkelbereich des Visiers wie auch den Blickwinkel, die der Motor zulässt, überschreitet.

Unter derzeitigen Verhältnissen und nach den vorliegenden Erfahrungen liegt der günstigste Sturzwinkel bei 70°. Dieser Winkel vereinigt in tragbarer Form die Vor- und Nachteile des senkrechten und flachen Winkels.

Die Mindestauslösehöhe.

182.) Die Mindestauslösehöhe wird technisch bestimmt durch den zulässigen Abfangradius des Flugzeuges, eine erfahrungsmässe Sicherheitsspanne und durch den gefährlichen Wirkungsbereich der geworfenen Bombe.Die praktischen Werte hierfür sind in der L.Dv. 366 "Besondere Flugrichtlinien für Sturzflüge mit Flugzeugen Hs 123 und Ju 87" zusammengestellt.

Die Sicherheit sowohl, wie auch die Abhängigkeit des Treffens von der Einhaltung einer bestimmten Auslösehöhe

- 96 -

über Grund machen es notwendig, dass vor dem Angriff bereits der Höhenmesser auf Zielhöhe eingestellt wird. Bei grossen Luftdruckunterschieden zwischen Einsatzhafen und Zielgegend ist die Kenntnis des Luftdruckes in Zielgegend erstrebenswert.

183.) Einzelheiten über die technische Durchführung des Sturzangriffes und die Ausbildung des Sturzkampffliegers siehe: "Merkblatt über Einsatz und Ausbildung des Sturzkampffliegers" und Neudruck "Richtlinien für die Ausbildung im Bombenwurf aus dem Sturzflug."

Abflug und Rückmarsch.

184.) Der Abflug erfolgt unter Ausnutzung der Bodengestaltung und Bewachsung im Tiefflug. Es schaltet die Erdabwehr und den feindlichen Flugmeldedienst am schnellsten und zweckmässigsten aus und lässt den Feind über den Rückflug völlig im Unklaren. Auch feindlichen Jägern wird das Auffinden der tief abfliegenden und durch Buntfarbenanstrich gut getarnten Flugzeuge Schwierigkeiten bereiten.

Ausserhalb des Gebietes der feindlichen Erdabwehr sammeln sich die Ketten auf dem befohlenen Rückmarschkurs. Der Rückmarsch erfolgt unter Ausnutzung der Bewölkung meist in der Kette.

4. Zusammenwirken.

185.) Es gilt sinngemäss das an gleicher Stelle beim Kampfflieger Gesagte.

Quelle: Leitfaden der Inspektion des Erziehungs- und Bildungswesens und Kommandos der Luftwaffe für den Unterricht auf den Luftkriegsschulen. Lufttaktik., einsehbar auf: wwii.germandocsinrussia.org, zuletzt besucht am 01.02.2025.

Abläufe während eines Angriffs

Mahlke beschreibt die Abläufe, die bei der Durchführung eines Sturzangriffes nötig sind wie folgt: "Die notwendigen Handgriffe sind schnell gemacht: Zünderschaltkasten einschalten, Kühlerklappe zu, Sturzflugbremsen ausfahren, Gas weg, Abkippen über die linke Fläche. Unser Ziel, die große Zeppelinhalle, wandert in das Visier ein. Wir stürzen im Winkel von etwa 80 Grad darauf zu. Bei dem stetigen Wind liegt der Kreis des Reflexvisiers fest auf der Mitte des Hallendaches, das größer und größer wird, je tiefer wir kommen: 2.000 m, 1.500 m schießt eigentlich die Flak noch auf uns? Wir können uns im Augenblick nicht darum kümmern!-1.000 m, und jetzt in der befohlenen Auslösehöhe von 500 m drücke ich auf den Bombenknopf. Mit leichtem Ruck (hervorgerufen durch die Bombenabweiser-Gabel, die die Bombe außerhalb des Luftschraubenkreises führt) nimmt die Bombe ihren Weg. Während wir in Linkskurve abfangen und hochziehen, beobachten wir den Aufschlag."4

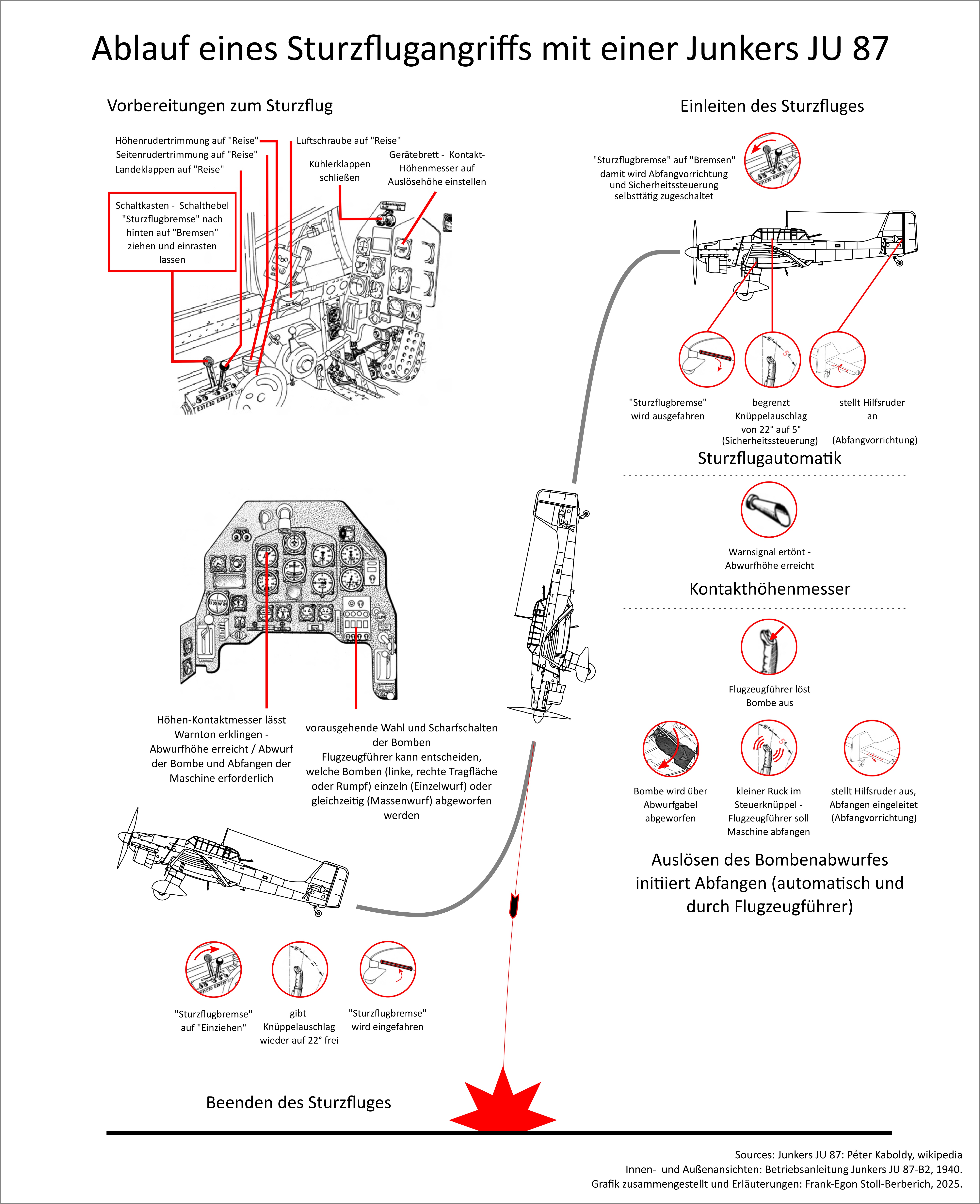

Die nachfolgende Illustration, die auf den Beschreibungen der Betriebsanleitung der Junkers JU 87 B-2 beruht, zeigt die Handgriffe im Cockpit und das Zusammenspiel der Sturzautomatik und der Sicherheitssteuerung.

Die Vorgaben zur Durchführung eines Sturzangriffes kann man der Betriebsanleitung der JU 87 entnehmen:

Betriebsanleitung Ju 87 B-2, Hauptabschnitt 10, Flugbetrieb, hier: Sturzflug

Sturzflug

Zu beachtende Punkte:

1. Es darf nicht über 90° gestürzt werden. Der Ansatz zum Sturzflug ist so zu machen, daß zum Zielhalten während des Sturzes das Flugzeug unter keinen Umständen über die 90°-Lage gedrückt wird (z. B. der Fall des Rückenwindes). In diesem Fall flacher ansetzen.

2. Die Sturzhöhe ist beliebig.

3. Nicht ohne ausgefahrene Sturzflugbremsen stürzen.

Das Ausfahren der Sturzflugbremsen im Sturz ist verboten.

Die Sturzfluggeschwindigkeit wird bei einem Fluggewicht von 4300 kg im 90°-Sturz durch die Bremsen auf etwa 540 km/h be

grenzt. Diese Endsturzgeschwindigkeit wird nach etwa 1500 m durchgestürzter Höhe erreicht. Höchstzulässige Sturzfluggeschwindigkeit der Ju87 B-2: 600 km/h.

4. Durch Drücken des B-Knopfes am Knüppelgriff wird (am Ende des Signals des Kontakthöhenmessers) das Abfangen eingeleitet (kleiner Ruck) und der Führer damit aufgefordert, weiter zu ziehen — aber höchstens bis zum Sicherheitsanschlag (im Notfall überdrückbar). Das Abfangen mit Knüppel am Sicherheitsanschlag entspricht dem höchstzulässigen Lastvielfachen von 6 g und bedingt einen Abfangradius von 450 m. Daraus ergibt sich unter Zuschlag eines kleinen Sicherheitsfaktors die niedrigste Auslösehöhe für Übungsflüge von 650 m. Weiteren Aufschluß über niedrigste Abwurfhöhen und zulässige Abfangradien bei der jeweils verwendeten Munition siehe L.Dv. für Ju 87 B Abwurfwaffe.

5. Betätigung der Trimmung während des Sturzes und Abfangens ist verboten.

6. Bahnkorrekturen durch Quer- oder Seitenruder im Sturz sind festigkeitsmäßig unbedenklich, so lange sie nicht grob erfolgen.

7. Das Abfangen sowie die Landung mit voller Bombenlast ist unbedenklich.

8. Nach dem Abfangen muß die Bremse wieder eingefahren und die Kühlerklappen geöffnet werden.

Vor dem Sturzflug ist in folgender Reihenfolge zu verfahren:

1. Landeklappen auf „Reise" und Schalthebel in „0"-Stellung. (Entfällt bei Übergang vom Reiseflug in den Sturzflug)

2. Höhenrudertrimmung auf „Reise" (Entfällt bei Übergang vom Reiseflug in den Sturzflug)

3. Seitenrudertrimmung auf „Reise" (Entfällt bei Übergang vom Reiseflug in den Sturzflug)

4. Luftschraube auf „Reise". (Entfällt bei Übergang vom Reiseflug in den Sturzflug)

5. Selbstschalter für „Kontakthöhenmesser" an Schalttafel einschalten.

6. Kontakthöhenmesser auf Abwurfhöhe einstellen.

7. Ladergetriebe bleibt auf „Automatik".

8. Gas wegnehmen.

9. Kühlerklappen schließen.

10. Sturzflugbremse anstellen.

Mit dem Anstellen der Sturzflugbremse neigt das Flugzeug dazu, durch das selbsttätige, gleichzeitige Anstellen der Abfangvorrichtung von selbst in den Sturzflug überzugehen. Es ist trotzdem möglich, noch in Horizontalfluglage weiterzufliegen. Zur Vermeidung der Unterkühlung des Motors beim Sturz aus sehr großer Höhe ist mit etwas Gas zu stürzen. Die Neigungslinien (Winkelskala) an der rechten vorderen Seitenscheibe der Führerraumüberdachung für die Sturzwinkel von 30—90° dienen zur Prüfung des Sturzflugwinkels gegen den Horizont.

Achtung!

Nicht stürzen, wenn Bremse nicht ausfährt. Wenn das Flugzeug nicht abfängt, ist Abfangen von Hand unter

Überwindung großer Ruderkräfte (Sicherheitssteuerung von 30 kg) bzw. unter Zuhilfenahme der Höhenrudertrimmung möglich.

Anschließender Steigflug

Sturzflugbremsen einfahren.

Luftschraube auf „Start-Steigen".

Gas geben, bis Ladedruck = 1,15 ata.

Bei feindlicher Abwehreinwirkung kann n = 2300U/min und 1,35ata Ladedruck geflogen werden.

Kühlerklappen öffnen.

Betätigung der Sturzflugbremse

Die Sturzflugbremse wird durch Stellen des Schalthebels auf „Bremsen" betätigt, wobei gleichzeitig die Sicherheitssteuerung und die Abfangvorrichtung angestellt werden.

Am Austreten der in jedem Flügel befindlichen roten Anzeigebolzen erkennt man, wenn die Bremse in Bremsstellung ausgefahren ist. Anschließend erfolgt selbsttätig die Betätigung der Sicherheitssteuerung und das Anstellen der Abfangvorrichtung.

In gleicher Weise erfolgt das Einziehen der Bremsen durch Schalten des Hebels auf „Einziehen". Sobald die Bremse eingezogen ist und die Anzeigebolzen in den Tragflügel zurückgetreten sind, wird anschließend selbsttätig die Sicherheitssteuerung wieder abgeschaltet. Etwa eine halbe Minute (nicht länger als eine Minute), nachdem die Anzeigestifte in die Tragflügel zurückgetreten sind, ist der Schalthebel in die „0"-Stellung zurückzuschalten, um die Drucköl-Anlage zu entlasten und die Landeklappenverstellung freizugeben.

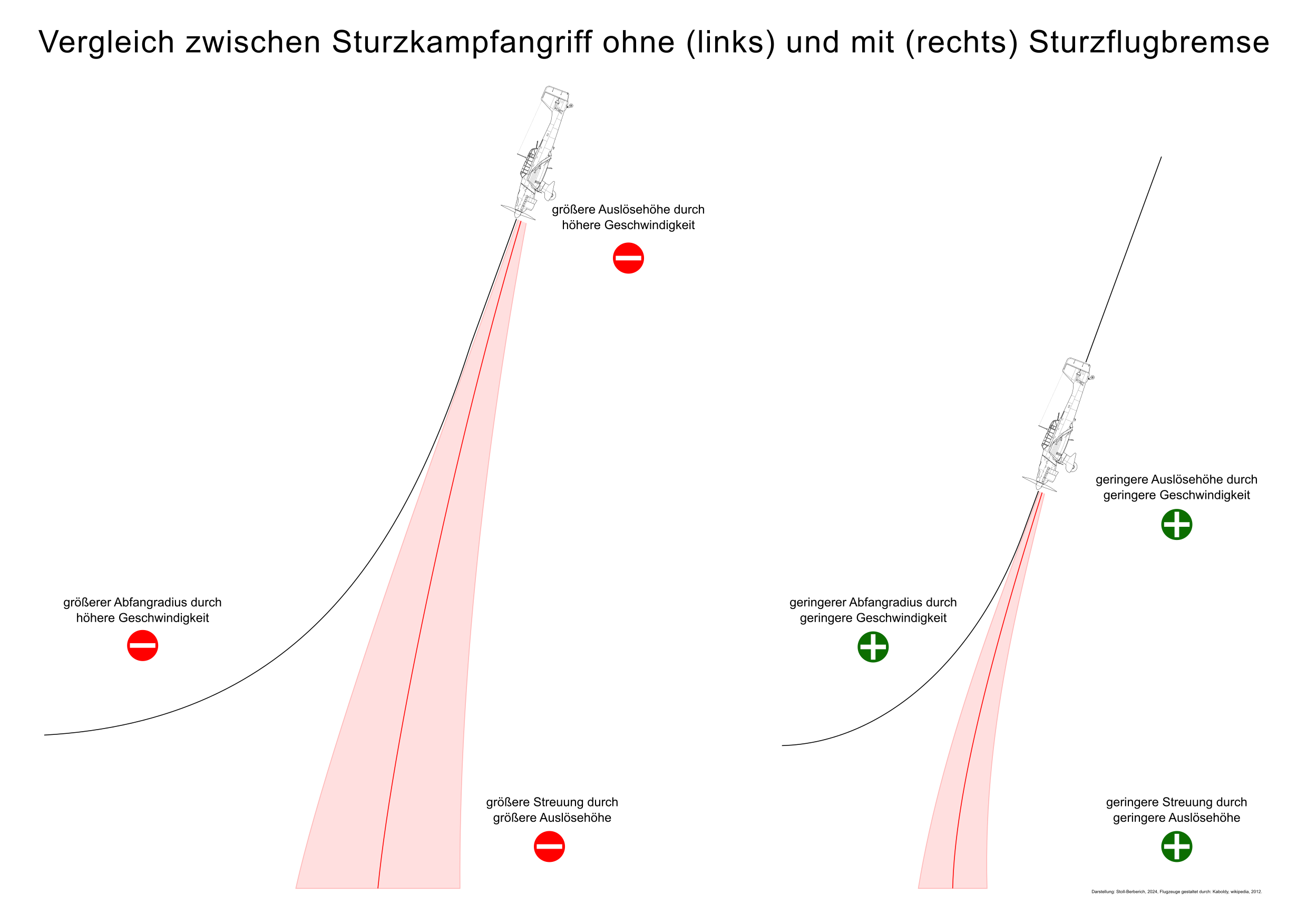

Sturzflugbremsen

Die Sturzflugbremsen reduzierten die Sturzgeschwindigkeit auf knapp 550 km/h. Eine notwendige Reduzierung, da die maximale Sturzgeschwindigkeit von 600 km/h nicht überschritten werden durfte. In Anbetracht der Größe der Sturzflugbremsen ein erstaunliches Phänomen. Die Sturzflugbremsen waren unterhalb der Flügel angebracht, klappten von ihrer horizontalen Position - parallel zu den Flügeln - in die Vertikale und führten zu einem bremsenden "Strömungswulst". Der Flugzeugführer zog den auf der linken Seite des Cockpits befindlichen Hebel "Sturzflugbremse" nach hinten und setzte damit nicht nur die Sturzflugklappen in Gang, sondern startete eine "Automatik", die auch die Hilfsruder betätigte und den Knüppelausschlag des Steuerknüppels von 22° auf 5° begrenzte. Durch die Hilfsruder wurde der Sturz eingeleitet, durch den reduzierten Knüppelausschlag, die Möglichkeit eines zu starken Ziehens und somit eines Blackouts und vor allem einer Überlastung des Flugzeugs reduziert.

Automatisch - alles gut?

"Was wir von der automatischen Abfangvorrichtung halten, die seit einiger Zeit in die Serienflugzeuge eingebaut wird? Sie ist für den Einsatz unbrauchbar, weil man die Automatik nicht von Hand übersteuern kann; wir brauchen sie nicht und schalten sie beim Eintreffen neuer Flugzeuge sofort ab; wenn wir nach Auslösen der Bomben immer die gleiche Abfangkurve fliegen würden, wäre die feindliche Flak sehr schnell auf uns eingeschossen; wir brauchen in unserer verwundbarsten Phase unsere volle taktische Bewegungsfreiheit; wir fliegen sie deshalb lieber von Hand mit dem Steuerknüppel; dabei können wir variabel nach allen Richtungen kurven und die Flak besser ausmanövrieren; das Abfangen selbst ist für uns kein Problem."5

-

Leitfaden der Inspektion des Erziehungs- und Bildungswesens und Kommandos der Luftwaffe für den Unterricht auf den Luftkriegsschulen. Lufttaktik., einsehbar auf: wwii.germandocsinrussia.org, zuletzt besucht am 01.02.2025. ↩

-

Smith, Peter C. (1980): Stuka – Die Geschichte der JU 87, 4. Auflage, Stuttgart, Seite 92ff. ↩

-

Mahlke, Helmut (1993): STUKA Angriff: Sturzflug, Mittler-Verlag, Berlin, Seite 41. ↩

-

ebed, Seite 56. ↩

-

ebed, Seite 90. ↩