III./S.G. 151

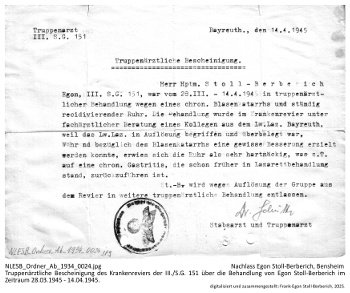

Am 29. Juni 1944 wechselte er als Gruppenkommandeur zur III./S.G. 151. Aus dieser Zeit liegen nur noch wenige Bilder bzw. Bildserien vor, ein Beispiel dafür ist ein Bild, das Egon Stoll-Berberich zusammen mit seinem Kameraden, Major Müller, zeigt. Ein Urlaubsschein, der am 20. Dezember 1944 für den Zeitraum vom 21. Dezember 1944 bis zum 6. Januar 1945 ausgestellt wurde, sowie eine truppenärztliche Bescheinigung, die den Aufenthalt im Krankenrevier der SG 151 vom 28. März bis zum 14. April 1945 dokumentiert, sind die einzigen Dokumente, die aus dieser Zeit noch vorliegen. Während seiner Zeit bei der III./S.G. 151 verweilte Berberich auch an der Höheren Technischen Schule in Jüterbog.

Truppenärtzliche Bescheinigung der III./S.G. 151

|

Truppenärztliche Bescheinigung des Krankenreviers der III./S.G. 151 über die Behandlung von Egon Stoll-Berberich im Zeitraum 28.03.1945 - 14.04.1945. |

Eine interessante Sicht auf die damaligen Geschehnisse gibt ein Schreiben einer ehemaligen Wehrmachtshelferin, die sich in einem Brief vom 24. Juli 1958 an Egon Stoll-Berberich wandte, da sie ihn wohl als Zeugen bei einem hier nicht näher erläutertem Sachverhalt angegeben hatte. Sie bezieht sich auf ihre Zeit beim S.G. 151, ihre Tätigkeit als "Allrounderin" bei der Instandsetzung der Maschinen des Geschwaders und beschreibt dabei die Geschehnisse in der sich allmählich auflösenden Einheit in der Endphase des Krieges.

Schreiben einer Fliegertechnischen Helferin der III./S.G. 151 vom 24. Juli 1958

den 24.7.58

Margot G. geb. R.Nürnberg

Sehr geehrter Herr Stoll - Berberich !

Die Absenderin des Briefes wird Ihnen nicht mehr lange unbekannt sein, denn meine Person Margot R., ehemalige "Fliegertechnische Helferin" beim III. S.G. 151 vom Januar 1945 - April 1945, wird nun wieder lebendig. Ich war die Einzigste Solotänzerin, bei den Ihnen unterstellten Wehrmachtshelferinnen. Ich glaube, es gibt nun viele Momente, die ich mir erlaube aufzuzählen und Sie dabei mit Ihrem Erinnerungsvermögen in die Vergangenheit zurück führen darf. Denn es ist für mich sehr wichtig, dass Sie sich freundlicher Weise an die Dinge erinnern. Vor Allem aber, seien Sie nicht böse, dass ich Sie als Zeuge angegeben habe und vielleicht jetzt noch Ihre Zeit raube. Also, es war so!

Ungefähr am 6 ten Januar 45 kam ich in Zivilkleidung, es war Winter und ich trug einen weissen Pelzmantel, in Ihr Geschäftszimmer in Pardubitz, als neue Fliegertechnische Helferin. Im Gespräch erkannten Sie mich als Tänzerin einer Wehrmachts - Bühne von Russland. Von Ihnen wurde ich dann dem Werkstatt Zug zugeteilt. Dann ging der Weg zum Fourier und in die Kleiderkammer. Hier bekam ich eine nicht gut passende ehemalige Gefreiten- Uniform mit allem Zubehör. Ebenso bekamen wir Soldbücher, beiliegendes Foto wurde von der Bildstelle extra dafür angefertigt. Nach dem 2.Tag begann der Dienst auf dem Rollfeld, in den Hangar. Ich arbeitete mit beim Ausbau der Motoren, ich nietete und bohrte mit an den Seitensteuern, schlüpfte in den Rumpf der Maschine und suchte nach Fehlern am Leitwerk u.s.w. Genau wie die Soldaten vom Werkstattzug. Im Februar kam ich mit einer schweren Erkältung ins Truppen Lazarett und von dort bekam ich die Anweisung mich schnellstens wegen dauerndem Zucker - Befund, auf Blutzucker untersuchen zu lassen. Meine Marschpapiere wurden ausgestellt, von Ihnen unterschrieben, denn einen anderen Vorgesetzten als höchste Instanz, hatte ich nicht. Mein Weggang in voller Uniform nach Prag fiel direkt mit der Verlegung der Einheit III. S. G. 151 nach Bayreuth - Bindlach zusammen, denn von Prag kommend, traf ich in Bindlach ein. Eine Wehrmachtsführerin hatten wir die ganze Zeit über nicht, es wird Ihnen vielleicht erinnerlich sein, dass Sie eine Helferin von uns aufstellen wollten, ich wurde vorgeschlagen, da meinten Sie persönlich: ich sei zu gut!! Weiterhin möchte ich Ihnen ein wichtiges Geschehen vor Augen führen.-- Kurz nach meiner Prager Rückkehr, kam ich zu Ihnen auf das Gruppen- Geschäftszimmer und unterbreitete Ihnen meinen Plan, mein angegriffener Gesundheitszustand, mein Magenleiden, in Russland geholt, war mit ausschlaggebend, dass Sie mir ein Gesuch unterschreiben, damit ich Sanitäts - Helferin werden kann. Zuerst lachten Sie mich aus und meinten, die Wehrmacht sei kein Privat Institut, wo jeder machen können kann, was er will. Nun Sie haben das Gesuch unterzeichnet und den Dienstweg gehen lassen. Ich stand auch noch auf dem Standpunkt, der Krieg könne ja noch jahrelang dauern und als Tänzerin sei ich dann zu alt, als Krankenschwester aber hätte ich eine Existenzmöglichkeit. Ja, das Gesuch wurde genehmigt. Mitte März trat ich dann beim Oberstabsarzt Dr. Maier im Krankenrevier als Sanitätshelferin meinen Dienst an. Blieb aber trotzdem bei meiner Einheit. Erst von da an, trug ich Zivilkleidung. Vorher durfte ich ein paar Dienstreisen in voller Uniform z.B. Fliegerhorst Illesheim b. Neustadt/ Aisch Minchen, Ulm zum Landkarten holen machen. Wissen Sie es noch? Aber an den Bunten Abend von der Fliegerhorst Schule, wo ich nach langer Zeit wieder einmal meinen Beruf als Tänzerin ausüben konnte, Herrn Oberleutnant Mackebrandt und Sie hatte ich persönlich eingeladen, können Sie sich bestimmt erinnern?! Ende März bekamen wir dann eine 21 jährige Wehrmachtsführerin, Frl. M..

Wir waren vom Steingebäude in die Holzbaracke übergesiedelt. In dieser Zeit bekamen wir auch neue Uniformen, die Hose hatte die damals moderne Keilhosen Linie. Ebenso neuen Mantel, braune Schnürschuhe, schwarze Gummi Überschuhe, ich habe sie noch heute, und neue Wäsche.

Da fällt mir die schwarze Wehrmachtsführerin ein, welche ich die "Lustige Witwe" nannte. Sie meinten damals bei Ihrer Beschwerde, das könne nur von mir stammen. Es stimmte. In dieser Zeit fielen auch die täglichen Angriffe auf den Flugplatz und die Jabos wurden immer schlimmer, sagte ich zu Ihnen im Geschäftszimmer, ob man denn das Wehrmachtshelferinnen Corps nicht auflösen könne, wir hätten doch keinen Wert mehr. Einige Tage später, nach einem schweren Morgenangriff kamen Sie zu uns in die Baracke und erklärten uns, dass das Wehrmachtshelferinnen-Dasein ab sofort aufgehört hat. Ihre eigenen Worte waren: Sie bekommen Wehrsold für den ganzen Monat, 3 Tage Marschverpflegung, die gesamte Ausrüstung, alles wird ins Soldbuch eingetragen und Ihre Marschpapiere. Es war am 9. April 45. Ich ging dann später auf das Geschäftszimmer und dort frug ich Sie was aus Ihnen werden würde, da meinten Sie, es sei Alles schon vorbereitet. [...] Am Abend fuhr ich dann mit zwei Mädels, welche mit mir nach Hause kamen, per Anhalter nach Nürnberg. - So ist es gewesen. -

Sehr geehrter Herr Stoll-Berberich, nun glaube ich, dass Sie sich an mich erinnern können. Ich würde mich nun freuen, wenn Sie mir vieles davon bestätigen könnten. Mein kleines Bildchen erbitte ich mir zurück, da es ein köstliches Andenken ist. Meine vielen Tippfehler bitte ich zu entschuldigen, es ist etwas ungewohnt für mich Maschine zu schreiben,

Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und erwarte Ihre werte Antwort.

Hochachtungsvoll !

[handschriftlich] N.B. [notabene / übrigens] Eben stellte ich fest, dass das Original-Bildchen ja beim Akt liegt. Aber aus dieser Zeit ein anderes zwecks Anschauungs-Unterricht

|

Schreiben der Fliegertechnischen Helferin Margot G. an Egon Stoll-Berberich vom 24. Juli 1958. |

Verbandsführerlehrgang G.d.S.

Der Aufenthalt an der Höheren Technischen Schule in Jüterbog beim Verbandsführerlehrgang G.d.S., vermutlich zur Vorbereitung als Kommandeur der I./S.G. 77, lässt sich nur durch ein Schreiben an seine Frau belegen. In diesem beschreibt er kurz die Abläufe an der Schule, die ihm kaum Zeit lassen Briefe an seine Frau zu schreiben: "[…] Von morgens 7 Uhr bis 18 Uhr dauernd im Hörsaal Vorträge und Unterricht und dann abends noch Vorträge ausarbeiten.[…]". Wie lange er dort verbleibt, ist unklar. Er scheint am 11. Dezember 1944 für die Dauer von zwei Tagen zu seiner Frau nach Langensalza zurückzukehren. Seine Versetzung zur I./S.G. 77 wird auch in der oben erwähnten truppenärztlichen Bescheinigung angedeutet. Es heißt: "[…] St.-B. wird wegen Auflösung der Gruppe aus dem Revier in weitere truppenärztliche Behandlung entlassen, Dr. Schütte, Stabsarzt und Truppenarzt."

Bilderserien

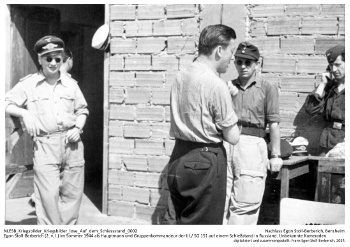

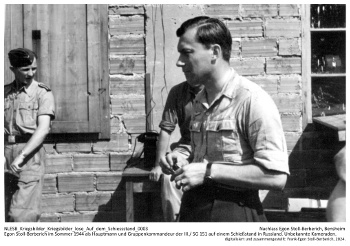

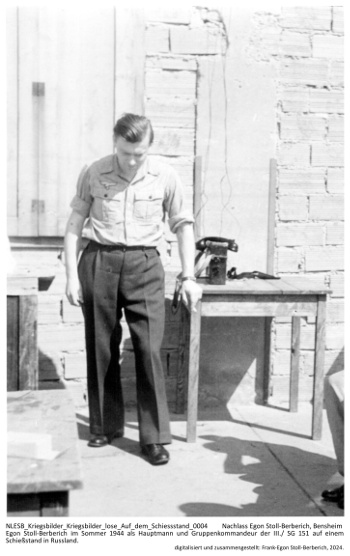

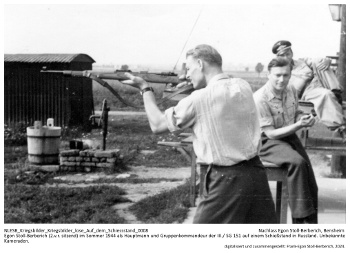

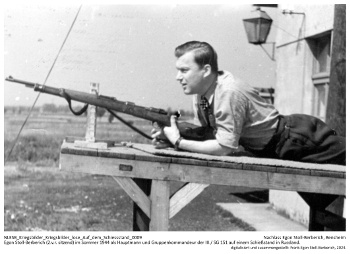

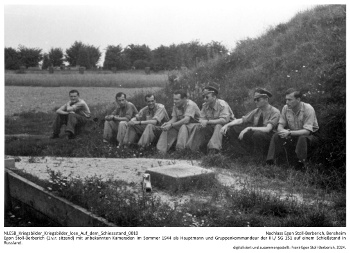

Auf dem Schießstand

in einer Bilderserie von 10 Bildern lassen sich Aufnahmen von Egon Stoll-Berberich und weiteren Offizieren - meist Hauptmänner - finden, die auf einem Schießstand Schießübungen absolvieren. Leider sind keine Namen der restlichen abgebildeten Kameraden bekannt.

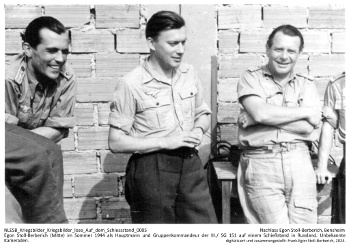

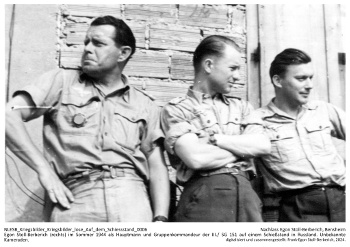

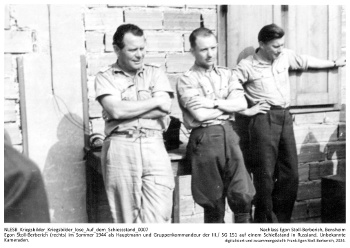

Schießübungen auf einem Schießstand in Russland, Sommer 1944 (10 Bilder)

|

Egon Stoll-Berberich im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. |

|

Egon Stoll-Berberich (2. v. l.) im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. Unbekannte Kameraden. |

|

Egon Stoll-Berberich im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. Unbekannte Kameraden. |

|

Egon Stoll-Berberich im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. |

|

Egon Stoll-Berberich (Mitte) im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. Unbekannte Kameraden. |

|

Egon Stoll-Berberich (rechts) im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. Unbekannte Kameraden. (Bild bereinigt) |

|

Egon Stoll-Berberich (rechts) im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. Unbekannte Kameraden. (Bild bereinigt) |

|

Egon Stoll-Berberich (2.v.r. sitzend) im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. Unbekannte Kameraden. |

|

Egon Stoll-Berberich im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. |

|

Egon Stoll-Berberich (1.v.r. sitzend) mit unbekannten Kameraden im Sommer 1944 als Hauptmann und Gruppenkommandeur der III./S.G. 151 auf einem Schießstand in Russland. |

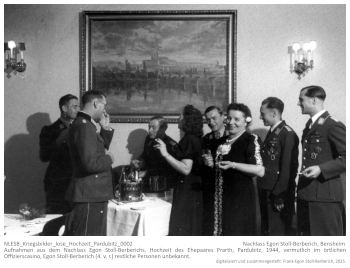

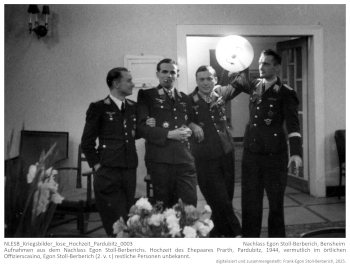

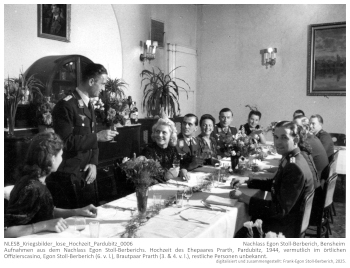

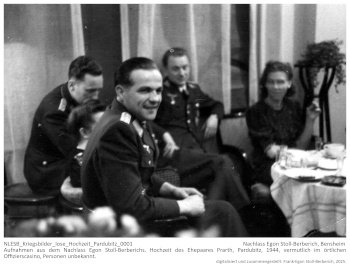

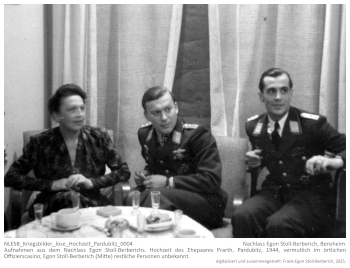

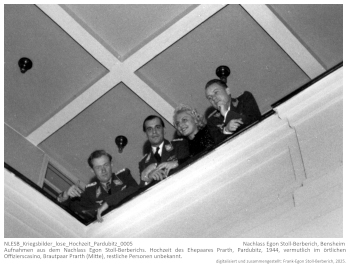

Hochzeit eines Kameraden

Neben Bildern von der Front gibt es auch einige, die den Alltag in der Heimat zeigen. So gibt es im Nachlass Egon Stoll-Berberichs auch eine Bilderserie, die Eindrücke von der Hochzeit eines Kameraden in Pardubitz festhält. Die Hochzeit hat offenbar im Offizierscasino stattgefunden. Die Namen der abgebildeten Personen sind leider unbekannt.

Hochzeit eines Kameraden in Pardubitz, vermutlich 1944 (8 Bilder)

|

Aufnahmen aus dem Nachlass Egon Stoll-Berberichs. Hochzeit des Ehepaares Prarth, Pardubitz, 1944, vermutlich im örtlichen Offizierscasino, Personen unbekannt. |

|

Aufnahmen aus dem Nachlass Egon Stoll-Berberichs. Hochzeit des Ehepaares Prarth, Pardubitz, 1944, vermutlich im örtlichen Offizierscasino, Egon Stoll-Berberich (Mitte) restliche Personen unbekannt. |

|

Aufnahmen aus dem Nachlass Egon Stoll-Berberichs. Hochzeit des Ehepaares Prarth, Pardubitz, 1944, vermutlich im örtlichen Offizierscasino, Brautpaar Prarth (Mitte), restliche Personen unbekannt. |

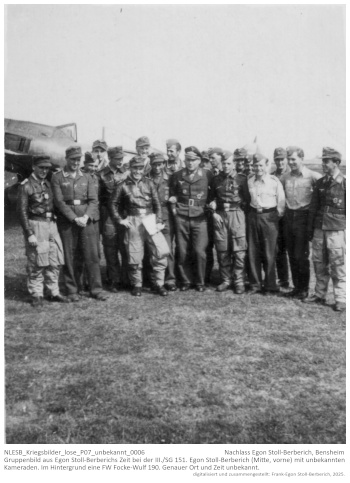

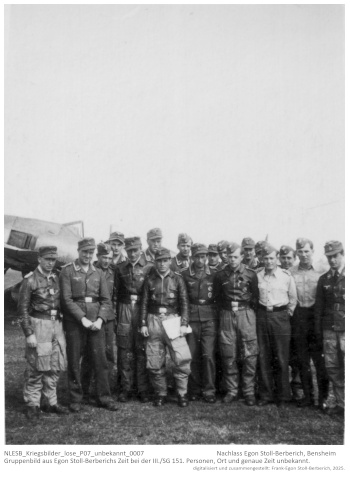

Gruppenbilder von Kameraden

Nur wenige Bilder zeigen Egon Stoll-Berberich mit Kameraden und Flugzeugen während seiner Zeit in der III./SG 151, umso mehr stellen die vier "Schnappschüsse" - von mäßiger Qualität und fotografischem Ungeschick geprägt - eine Besonderheit dar. Leider sind auch hier keine Namen und genauen Angaben vorliegend.

Gruppenbilder der III./SG 151 (4 Bilder)

|

Gruppenbild aus Egon Stoll-Berberichs Zeit bei der III./SG 151. Personen, Ort und genaue Zeit unbekannt. |

|

Gruppenbild aus Egon Stoll-Berberichs Zeit bei der III./SG 151. Egon Stoll-Berberich (Mitte, vorne) mit unbekannten Kameraden. Im Hintergrund eine FW Focke-Wulf 190. Genauer Ort und Zeit unbekannt. |

|

Gruppenbild aus Egon Stoll-Berberichs Zeit bei der III./SG 151. Personen, Ort und genaue Zeit unbekannt. |

|

Gruppenbild aus Egon Stoll-Berberichs Zeit bei der III./SG 151. Egon Stoll-Berberich (Mitte) mit unbekannten Kameraden. Im Hintergrund eine FW Focke-Wulf 190. Genauer Ort und Zeit unbekannt. |

Bericht: Ergänzungsgeschwader

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen als Flugzeugführer, seines Einsatzes als Ausbilder beim JG 51 und für die Umrüstung der Sturzkampfgeschwader auf den neuen Flugzeugtyp Focke-Wulf Fw 190 erschien Egon Stoll-Berberich als prädestinierter Kommandeur eines Ergänzungsgeschwaders. Nach dem Krieg verfasste er – aus unbekanntem Anlass – den folgenden Bericht zur Ausbildung in den Ergänzungsgeschwadern.

- Zu Beginn des zweiten Weltkrieges wurden die für die Frontgruppen der Stukageschwader erforderlichen Besatzungen nach Absolvierung der A-B Schule auf den Stukaschulen für den Fronteinsatz vorbereitet und von dort aus sofort zu den Verbänden versetzt. Sehr bald erwies es sich jedoch, dass die Ausbildung auf den Stukaschulen den Anforderungen an der Front nicht mehr gerecht werden konnte und die einzelnen Geschwader gingen Anfang 1942 dazu über, zunächst innerhalb ihrer Geschwader je eine Ergänzungsstaffel aufzustellen, die die Aufgabe hatte, den von der Stukaschule zum Geschwader versetzten Besatzungen die Eigenheiten des jeweiligen Einsatzes und die notwendige Härte zu vermitteln. Besonders erfahrene Besatzungen mit einwandfreiem fliegerischem Können und gutem Lehrtalent wurden ausgesucht, um den jungen Piloten alle ihre neuesten Erfahrungen in möglichst kurzer Zeit zu übermitteln.

- Die Aufstellung dieser Ergänzungsstaffeln erwies sich sehr bald als äußerst fruchtbar, denn es zeigte sich, dass die jungen Besatzungen, wenn sie jetzt nach Ausbildung bei den Ergänzungseinheiten zu den Frontverbänden kamen, sofort voll eingesetzt werden konnten, während sie bisher erst nur bei leichteren Einsätzen langsam eingewöhnt werden mussten, wozu jedoch die Verbände infolge ihrer Ausfälle meist gar nicht genug Gelegenheit und Zeit fanden. Die Ausfälle gingen durch die straffe Ausbildung bei den Ergänzungsstaffeln merklich zurück und die jungen Besatzungen in wenigen Einsätzen zu einer schlagkräftigen Einheit zusammenzuschweißen.

- Naturgemäß war die Ausbildung bei den Ergänzungsstaffeln der einzelnen Geschwader besonders aus die Eigenheiten und den Einsatzraum ihres Geschwaders abgestimmt. Um einerseits eine einheitliche Ausbildung für alle Geschwader zu erreichen und andererseits den Besatzungsnachschub je nach Erfordernissen der Geschwader zentral zu leiten, ging man Anfang 1943 dazu über, die Ergänzungsstaffeln der Geschwader zu einem Stuka-Ergänzungsgeschwader zusammenzufassen. Selbstverständlich musste bei der Ausbildung in diesem Geschwader nun den Einsatzeigenheiten aller Frontgeschwader Rechnung getragen werden, weshalb auch die Staffelkapitäne, Ausbildungsleiter und Fluglehrer auf alle Ergänzungseinheiten möglichst gleichmäßig verteilt wurden, wobei besonderer Wert darauf gelegt werden musste, die Fluglehrer möglichst oft mit Frontbesatzungen auszutauschen, da sich ja der Fronteinsatz durch verbesserte feindliche Bodenabwehr, durch schnellere feindliche Jäger und durch den häufig ändernden taktischen Einsatz der Bodentruppe laufend änderte.

- Den zweifellos vorhandenen Nachteil des häufigen Lehrerwechsels nahm man gerne in Kauf. Ausschlaggebend hierfür war die Tatsache, dass hierdurch die größtmögliche Sicherheit geboten wurde, den jungen Besatzungen tatsächlich die neuesten Fronterfahrungen durch die zum Ergänzungsgeschwader kommandierten Frontbesatzungen zu vermitteln. Andererseits wurde hierdurch auch erreicht, dass die Einsatzfreude der längere Zeit beim Ergänzungsgeschwader eingesetzten Besatzungen durch zu langes Verharren nicht erlahmte. Bevor nun der Ausbildungsplan des Ergänzungsgeschwaders näher ins Auge gefasst werden soll, sei kurz darauf hingewiesen, dass der Ausbildungsplan der einzelnen Ergänzungsstaffeln der Geschwader mit dem ausbildungsplan des Ergänzungsgeschwaders völlig konform ging, sodaß eine wesentliche Umstellung des theoretischen und praktischen Unterrichtes nicht erforderlich war. Die Ausbildung innerhalb des Ergänzungsgeschwaders erstreckte sich auf:

-

- Fliegerische (praktische) Ausbildung

- Theoretischer Unterricht

-

Zunächst zur fliegerischen Ausbildung und Überprüfung des auf der Stukaschule angeeigneten fliegerischen Könnens. Während des praktischen Flugdienstes wurden bei der Ergänzung folgende Überprüfungs- und Ausbildungsflüge durchgeführt:

-

- Platzflüge

- Gefahrenzustände

- Ziellandungen

- Kunstflug

- Höhenflug

- Tiefflug

- Kurvenflug

- Zielanflüge

- Verbandsflug

- Übungsstürze

- Bombenwerfen mit Übungsbomben

- Gefechtsmäßige Einsätze mit scharfen Bomben

- Schleppflüge mit Lastenseglern

-

Für die fliegerische Ausbildung waren anfangs 30 Flugstunden vorgesehen, wobei die Flugzeiten je nach Veranlagung der einzelnen Besatzungen variabel behandelt wurden. Sehr bald wurde jedoch die Flugzeit zum einen durch die infolge der feindlichen Luftangriffe immer fühlbarer werdenden Brennstoffmangel zum anderen durch die erhöhten Totalausfälle an den Fronten von G.d.S. auf 10 Stunden reduziert, was sich naturgemäß qualitativ sehr negativ auf den Ausbildungsstand der jungen Besatzungen auswirkte.

-

Die fliegerische Ausbildung im einzelnen:

-

Als erstes wurden von jedem Flugzeugführer und Bordschütze 3 – 5 Platzflüge durchgeführt, um mit der näheren Umgebung des Platzes und seinen Eigenheiten (Rollfeld usw.) vertraut zu werden. Mit dem Fortschreitenden Brennstoffmangel wurden dann mit diesen Einweisungsplatzflügen auch gleich die Ziellandungen und Gefahrenzustände geübt. Für die Ziellandungen wurde eine Landestrecke abgesteckt, die gerade so groß war, dass der Pilot unter Anwendung aller Möglichkeiten wie Slip, Ausfahren der Landeklappen und geringstmöglichste Fahrt, die Landung beendet haben konnte. Diesen Ziellandungen, die gegen Schluß der Ausbildung nochmals mit Bomben ausgeführt wurden, war besondere Beachtung zu schenken, will ein großer Teil der Feldflugplätze an den verschiedenen Fronten so schmal und kurz war, dass nur unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten eine bruchfreie Landung möglich war. Im Rahmen dieser Platzflüge wurden die Besatzungen auch zu einem ½ Stundenflug hoch geschickt, um durch Abwicklung des auf der A – B Schule gelernten Kunstflugprogramms ihre Vertrautheit mit der Frontmaschine zu erhöhen.

-

Parallel hierzu liefen die Höhenflüge, die in Höhen über 5000m geflogen werden mussten, um die Besatzungen zur Anwendung der Höhenatmer zu zwingen und sie dadurch auch in der Praxis mit der Handhabung der Sauerstoffmasken und Sauerstoffgeräten vertraut zu machen.

-

Nachdem diese Flüge, die ja im Großen und Ganzen nur eine Wiederholung und Überprüfung des auf der Stukaschule erlernten Pensums bedeuteten, begann die eigentliche Arbeit des Ergänzungsgeschwaders, die Besatzungen mit dem rein frontmäßigen Fliegen zu der im Einsatz notwendigen fliegerischen Härte zu erziehen und ihnen dadurch das höchstmögliche Vertrauen zu ihren Maschinen und absolute Sicherheit zu geben.

-

Begonnen wurde hierbei mit der Rottenausbildung in Gefechtsformation, d.h. ungefähr 20 m seitlich rückwärts gestaffelt und einer leichten Überhöhung zur Führermaschine, wobei der Schüler sowohl links wie auch rechts eingesetzt wurde. Dann begann das Kurvenfliegen, zunächst in leichteren Kurven. Grundprinzip war dabei, den Schüler soweit zu bringen, bei jedem Kurvenwechsel durch rechtzeitiges und richtiges Unter- oder Hinterschneiden stets sofort wieder auf der vorgeschriebenen Position zu fliegen. Sobald das einwandfrei klappte, wurden die Kurven immer steiler und härter geflogen, später kleine Stürze und Aufschwünge eingelegt und so der Pilot allmählich dahin kam, dass er in jeder Lage stets auf richtiger Position saß, ohne mehr die vorher vorhandenen Schwierigkeiten zu empfinden. Innerhalb dieser gefechtsmäßigen Rottenausbildung wurde dann auch der Tiefflug in der Rotte geübt. Nach anfangs ganz kurzen Strecken wurde dann eine immer größere Strecke im Tiefflüge zurückgelegt, wodurch sich die jungen Besatzungen der enormen körperlichen Beanspruchung des Verbandstieffluges bewusst wurden, wie es bei sofort durchgeführten langen Tiefflugübungen der Fall gewesen wäre. Vor allem war dieser Tiefflug der beste Weg zur restlosen Beherrschung der Maschine.

-

Von der Rottenausbildung1 wurde dann zur Gefechtsausbildung in der Kette2 übergegangen. Dabei war die Beherrschung einer einwandfrei geflogenen Position erstes Gebot, was schon etwas schwieriger war, da bei Seitenwechsel einer Maschine innerhalb der Kette dieses dann, ganz gleich ob links oder rechts, erst an dritter Stelle fliegen musste und zwar in genau demselben Zwischenraum und Abstand wie die zweite Maschine von der der ersten Maschine. Dabei wurden auch an sich zum Ausbildungsprogramm der Stukaschule gehörenden Übungsstürze mit einbezogen. Hier allerdings mindestens in der Kette. Dabei musste erreicht werden, dass die Maschinen möglichst dicht aufeinander zum Sturz ansetzten und dadurch nach dem Abfangen schnellstens wieder aufgeschlossen hatten, da erfahrungsgemäß ein Frontverband sofort nach dem Angriff bis zum Aufschließen durch angreifende Feindjäger am meisten gefährdet ist, und während dieser Zeit keine massierte Abwehrmöglichkeit hat.

-

War die Kettenausbildung bis zum geforderten Ausbildungsstand gelang so wurde im Anschluß daran die gefechtsmäßige Ausbildung in der geschlossenen Staffel3 weitergeführt. Der gefechtsmäßigen Staffelflug setzte – wie bereits erwähnt – eine genaue Kenntnis der jeweiligen Positionen und eine restlose Beherrschung der Maschine voraus, denn gerade bei einem Staffelflug kommt es darauf an, dass jede Maschine auf eine Richtungsveränderung der Führungsmaschine sofort reagiert und dadurch das Auseinanderreißen eines Verbandes verhindert. Wenn dies auch in erster Linie Sache der Kettenführer ist, so kann gar nicht oft genug auf größte Flugdisziplin aller Maschinen innerhalb eines Verbandes hingewiesen werden, da nur durch die Geschlossenheit des Verbandes eine erfolgreiche Abwehr feindlicher Jäger ermöglicht werden kann. Ebenso wichtig ist bei der gefechtsmäßigen Staffelausbildung nach Angriffsbefehl des Einheitsführers die schnellstmögliche Einnahme der Angriffsposition, die in den meisten Fällen die Reihe rechts, in Einzelfällen jedoch auch einmal die Reihe links sein kann. In der Praxis erwies es sich, dass dies am raschesten dadurch erreicht wurde, wenn schon während des Wechselns der linken (rechten) Kette die jeweiligen linken (rechten) Maschinen innerhalb der Ketten gleichzeitig mitwechseln, sodaß die gesamte Staffel nach dem Kettenwechsel sofort in Gefechtsreihe rechts (links) fliegt. Der Vorteil neben der Geschlossenheit des Verbandes ist vor allem der, dass der Verband mit der Beendigung der Gefechtsreihe sofort zum Sturz und Angriff übergehen kann. Das Gleiche muß sinngemäß bei der Landung der Staffel insbesondere bei schmalen Plätzen beachtet werden.

-

Schon von Beginn der Kettenausbildung an wurde gleichzeitig auch mit den jungen Besatzungen das Luftschießen und Bombenwerfen durchgeführt. Sowohl Luftschießen wie Bombenwerfen gehörten zu den Hauptpunkten des Stukaschulprogramms. Aus diesem Grunde musste auch bei den Besatzungen vorausgesetzt werden, dass sie mit dem schulmäßigen Luftschießen und Bombenwerfen voll und ganz vertraut waren. Aufgabe der Ergänzung war es die Übungen mit den Besatzungen möglichst so zu fliegen, dass sie dem Fronteinsatz möglichst nahe kamen. Die Schießanflüge – anfangs ohne Munition – wurden so geübt, dass die Zielscheiben oder Geländepunkte nach anfänglich langen, geraden Anflügen in immer kürzeren Geraden angeflogen wurden und so den Piloten zwangen, das Ziel in kürzester Zeit im Revi4 zu haben. Auch wurden die Anflüge sowohl von rechts als auch von links durchgeführt, um dadurch eine beiderseitige Sicherheit zu erreichen. Auch der Anflugwinkel wurde vom flachmöglichsten bis auf ca. 50° Winkel gesteigert. Auf diese Art wurde erreicht, dass jeder Pilot aus jeder Flugrichtung und jedem Angriffswinkel heraus das befohlene Ziel schnellstens erfasste.

-

Der Wunsch einer recht frontnahen Fliegerei war auch richtungweisend für das Bombenwerfen. Für den geraden schulmäßigen stand auch im Ergänzungsgeschwader weder genügend Zeit noch genug Brennstoff zur Verfügung. Die jungen Besatzungen wurden zunächst in der Rotte, dann in der Kette und zum Schluß der Ausbildung in der Staffel gefechtsmäßig zum Ziel geführt, wobei dann durch angenommene Flak und Abwehrbewegungen den jungen Besatzungen der gezielte Anflug noch erschwert wurde. Je nach gegebener Lage, die grundsätzlich bei jedem Staffelflug gegeben wurde, sammelte dann die Staffel nach dem Scheinangriff entweder durch Hochziehen mit sofortigem Aufschließen – siehe gefechstmäßige Staffelausbildung – oder sie ging vom Sturz aus sofort in den Tiefflug über, um dann hinter der gegebenen HKL5 zu sammeln.

-

Den fliegerischen Abschluß des Ergänzungsprogramms ein Einsatz möglichst in Gruppenstärke. Er begann in der Regel mit einem Nachtalarm. Es wurde der Gruppe durch den Einheitsführer ein kurzfristiger Verlegungsbefehl mit Frontgepäck gegeben. Es wurde stets ein in der Nähe des Heimatortes gelegener Feldflughafen benutzt. Der Start erfolgte noch in der Dämmerung. Nach der Landung auf dem Feldflughafen – unterwegs war strengstes Funksprechverbot angeordnet – erfolgte eine eingehende Lage- und Einsatzbesprechung. Da die Maschinengewehre und Bomben bereits im Heimathorst einsatzklar gemacht waren, konnte die Startzeit sehr kurz gehalten werden. Bei diesem Einsatz wurden – soweit es durchführbar war – sämtliche Punkte des Ausbildungsprogramms der Ergänzung einbezogen. Nach möglichst rasch aufeinander folgendem Start der einzelnen Maschinen wurde in einer großen Kurve gesammelt und dann rasch Höhe gewonnen. Die Lage war so gegeben, dass der Anflug ein Höhenflug sein musste. In gefechtsmäßiger Formation flog dann die Gruppe zielwärts. Kurz vor dem Ziel war – den Besatzungen natürlich unbekannt – mit irgendeiner Jagdschule ein Treffpunkt vereinbart worden, wo diese dann die Gruppe bis zum Ziel an einem Angriff hindern sollte. Über dem Ziel, dem Bombenplatz, gab der Verbandsführer das Zeichen zum fertigmachen, worauf alle Maschinen sofort in die Gefechtsreihe übergingen. Nach dem Angriffszeichen stürzte die Gruppe in fast geschlossener Perlenkette auf das Ziel. Für die Trefferlage der Bomben war naturgemäß die Durchschnittstrefferlage maßgebend. Nach dem Bombenangriff erfolgten, da lagemäßig keine Flak gegeben war, mehrere Schießanflüge. Dann wurde bis zur eigenen Linie in Tiefstflug übergegangen und anschließend bis zur Landung ein geschlossener Verband geflogen. Nach der Landung erfolgte dann in einer ausführlichen Besprechung eine Kritik über den gesamten Einsatz.

-

Soviel über die fliegerische Ausbildung in der Ergänzungsausbildung. Besonders erwähnt sei hier noch, dass zeitliche Festlegungen für die einzelnen Ausbildungspunkte unbedingt vermieden werden sollten. Jeder Flugzeugführer reagiert anders und was der eine in einer Stunde verstanden hat, dazu braucht ein anderer vielleicht die doppelte Zeit. Es muß daher vom Lehrpersonal unbedingt gefordert werden, dass es jeden Piloten individuell behandelt. Wenn im Vorstehenden auf viele fliegerische Einzelheiten in der Ausbildung nicht näher eingegangen wurde, dann nur deshalb, weil der junge Pilot an sich als fertig ausgebildeter Stukaflugzeugführer zur Ergänzung kam und ihm, wie bereits erwähnt, die neuste Fronttaktik und die neuesten Fronterfahrungen durch die von den Frontverbänden zur Ergänzung kommandierten Lehrbesatzungen vermittelt werden sollten.

-

Nun zum theoretischen Unterricht und technischen Dienst. Er umfasst folgendes Programm:

-

- Wiederholung des Pensums der Stukaschule

- Geographie und Lesen von Luftbildern

- Frontlage und Frontflugplätze

- Verhalten an der Front

- Verhalten in besonderen Fällen

- LDV (termingemäß)

- Spionage- und Sabotageabwehr

- Flugsicherheitsverfügungen (termingemäß)

- Flugzeugerkennungsdienst

- Feindliche Flak- und Flugabwehr

- Schiff- und Panzererkennungsdienst

- Eigene und feindliche Tarnung

- Funkversprechverkehr (Fliegerleitoffiziere)

- Zusammenarbeit mit Heeresverbänden

- Technischer Dienst (Wartung der Maschinen)

- Verhalten bei Höhenflügen

-

Vorausgeschickt muss hier auch werden, dass der Unterricht ebenso wenig wie der Flugdienst zeitlich genau festgelegt werden sollte, da auch hier nur die für die Front wesentlichen Themen von Belang waren. Außerdem waren den Besatzungen die Allgemeinthemen durch den Unterricht auf der Stukaschule hinlänglich bekannt. Über die Unterrichtsthemen

-

- Spionage- und Sabotageabwehr

- Flugsicherheitverfügungen

- LDV6

-

braucht nicht näher eingegangen zu werden, da sie in ihrer Form stets gleich blieben und wöchentlich (anfangs monatlich) termingemäß abgehalten werden mussten. Der Unterricht der Stukaschule wurde bei der Ergänzung mit durchschnittlich 5 Stunden wiederholt, um eine Orientierung über den theoretischen Ausbildungsstand der Besatzungen zu erhalten. Die Wiederholung erstreckte sich in gedrängter Form auf alle Themen der Stukaschule.

-

Zwar wurden auf der Schule auch die nachfolgenden, für die Ergänzung besonders wichtigen Themen unterrichtet, nur in allgemeinerer Form. Für das Thema Geographie kamen vor allem die Gegenden Europas zur Spreche, in denen die Stukageschwader hauptsächlich im Einsatz standen. Dieser Unterricht musste so intensiv behandelt werden, dass jedem der Besatzungen die betreffenden Landstriche mit ihren markantesten Punkten (große Städte, Flüsse, Eisenbahnlinien, Gebirge und Rollbahnen) plastisch vor Augen standen. Hierzu gehörte dann auch das Lesen von Luftbildern, was anfangs einige Schwierigkeiten bereitete, da das Auge des jungen Piloten die meist sehr gut getarnten Ziele auf den Luftbildern zuerst gar nicht bzw. erst nach langem Suchen ausmachen konnte. Die Tarnung der einzelnen Feindtruppen an den Fronten, die ja bekanntlich gerade an der Ostfront am vielseitigsten war, musste eingehend durchgesprochen werden und anhand dieser vorhandenen Luftbilder genau behandelt werden und bildete somit ein eigenes umfangreiches Unterrichtsthema.

-

Ebenso wichtig war der Panzererkennungsdienst, da es gerade an der Ostfront öfter zu Verschachtelungen eigener und feindlicher Panzerverbände kam, wo ohne genaue Kenntnisse der einzelnen Typen ein Angriff zumindest sehr riskant war.

-

Auch der Unterricht über Flugzeugerkennungsdienst musste stets auf dem laufenden bleiben, da mit dem Fortschreiten des Krieges ständig neue Typen von Feindflugzeugen an den verschiedenen Fronten aufkreuzten. Allerdings beschränkte sich der Unterricht beim Ergänzungsgeschwader in der Hauptsache auf Jagd-, Schlacht- und Aufklärungsflugzeuge, da der Stukaflieger mit den übrigen Flugzeugtypen (Kampf- und Transportflugzeugen usw.) kaum in Berührung kam.

-

Dagegen trat der Unterricht im Schiffserkennungsdienst immer mehr in den Hintergrund, da 1943 kaum noch Stukaverbände in größerer Formation mit der für diese Zwecke zu langsam gewordenen JU 87 auf Seeziele angesetzt werden konnte.

-

Sehr eingehend behandelt wurden die Themen:

-

- Frontlage und Frontflugplätze

- Verhalten in besonderen Fällen (beim Feindflug)

- Funksprechverkehr (Fliegerleitoffizier)

- Zusammenarbeit mit Heeresverbänden

-

Dabei kam es ganz besonders darauf an, alle für die Front vorgesehenen Besatzungen mit dem Stoff so vertraut zu machen, dass außer dem Moment der akuten Gefahr im Einsatz kaum noch neue Eindrücke beeindrucken konnten. Der praktische Unterricht an der Maschine während des technischen Dienstes sollte dazu dienen, den Besatzungen das Vertrauen zur Maschine zu erhöhen, ihm Motor und Zelle richtig verstehen und behandeln zu lernen und ihn auch bezüglich Bordwaffen, Bombenabwurfgeräte und Funkgeräte so intensiv zu unterrichten, dass jeder notwendige Griff in Fleisch und Blut übergegangen war.

-

Hier näher auf die einzelnen Unterrichtsthemen einzugehen, dürfte sich erübrigen, da ja die Masse der zu unterrichtenden Themen genügend auf der Stukaschule durchgepaukt werden musste.

-

Nur sei hier nochmals betont, dass trotz anderweitiger Befehle vom grünen Tisch von einer genauen festgelegten Zeitangabe sowohl beim Flugdienst als auch beim Unterricht unbedingt abgesehen werden sollte, da dies sonst unbedingt zu einer schablonenmäßigen Ausbildung führen würde. Die individuelle Behandlung jedes einzelnen Piloten musste unbedingt durchgeführt werden, um wirklich durchschnittlich einwandfreie Besatzungen an die Front schicken zu können.

Standorte

Standorte der Luftwaffe an denen Egon Stoll-Berberich während seiner Zeit beim S.G. 151 verweilte bzw. eingesetzt war. Während Pardubitz und Bayreuth echte Standorte des S.G. 151 waren, waren Jüterborg und Oels Ausbildungsstandorte.

-

Rotte: 2 Maschinen ↩

-

Kette: 3 Maschinen ↩

-

Staffel: 9 - 12 Maschinen ↩

-

Revi: Das Reflexvisier ist ein optisches Visiergerät für starr in Flugzeuge eingebaute MG's, kann aber auch auf einem fest mit dem beweglichen MG verbundenen Aufsatz eingesetzt werden. Das Bild der Zielmarke wird durch ein Projektionssystem in der Zielebene abgebildet und wir somit gleichzeitig mit dem Ziel ohne Akkomodation scharf gesehen; kleine Bewegungen des Auges stören nicht, solange das Auge in dem die Zielmarke abbildenden Strahlenbündel sich befindet. Die Zielmarke selbst ist leuchtend; die Helligkeit kann der des Zieles angepasst werden. Die Lage und der Bildwinkel der aus einem leuchtenden Kreis mit eingesetzten Zielstacheln bestehenden Zielmarke sind unabhängig von dem Augenort: seitliche Verschiebungen des Auges oder eine zu große Entfernung vom Zielgerät bewirken lediglich ein Abschneiden des Kreises, der die Größe der Vorhaltung angibt. Quelle: Reflexvisier, Eintrag luftarchiv.de (zuletzt besucht am 04.07.2017) ↩

-

HKL: Hauptkampflinie ↩

-

LDV: Luftwaffen DienstVorschrift ↩